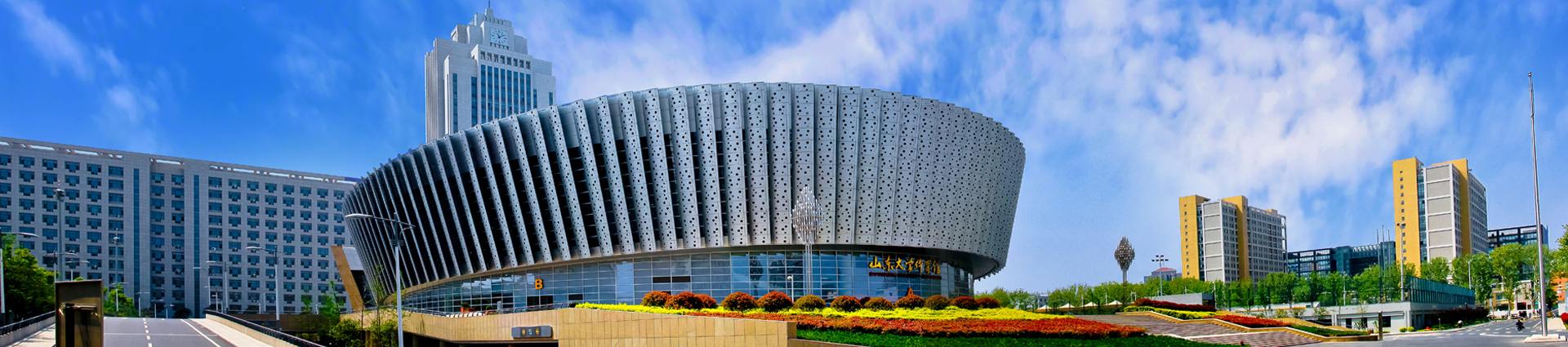

(山东大学 移民研究所 / 哲学与社会发展学院,山东 济南 250100) (山东大学 移民研究所 / 哲学与社会发展学院,山东 济南 250100)

摘 要:基于种族认同感的德意志民族国家意识、德意志民族意识,德国福利国家制度的发展及冷战和后冷战的国际大格局的变化,共同构成了战后德国合法移民的三重背景。战后德国的合法移民可分为“公民:即属于德意志民族的被驱逐者和德裔;国家劳务市场之于所谓的‘客籍工人’;符合德国庇护法的外国难民”三大类。德国政府对德国难民、被驱逐者和德裔移民采取了促进全面融合的福利国家政策,对劳工移民及其家庭成员采取了部分的社会融合政策,对寻求政治避难(庇护)者则采取防止社会融合的政策。

关键词:德国;合法移民;福利国家;难民;外国劳工;申请庇护者;社会融合政策

冷战结束以来,针对越来越多的外国移民、特别是大量申请难民身份的外国移民的到来,德国社会上至政治精英、下至普通民众,都对德国是否是一个现代移民国家充满了激烈的争论。因为这直接涉及到德国是否需要一部新移民法,以便一方面对外国移民的到来进行严格的控制,另一方面,对合法进入德国的外国移民进行社会融合。在这种背景下,对第二次世界大战以后德国的合法外国移民问题进行研究,就成为德国乃至欧洲国家移民学术界研究的热点问题之一。但我国的移民学术界对此问题的研究刚刚起步,只有数篇论文涉及到德国移民问题。本文拟从移民社会学的角度,就战后德国的合法移民及其社会融合政策作一初步研究。

一、战后德国合法移民的三重背景

基于种族认同感的德意志民族国家意识、德意志民族意识,德国福利国家制度的发展以及冷战和后冷战的国际大格局,共同构成了向德国合法移民的三重背景。

基于种族认同感的德意志民族国家的形成和民族意识,是战后东欧、东南欧国家的德国被驱逐者和德裔移民回归德国的民族国家背景。在德国历史上,形成现代意义上的民族国家的意识,一直到19世纪初才逐渐出现的。在此之前,在德国广袤的土地上存在的是众多的城市邦国。1815年维也纳会议以后,才建立了德国联邦政府,但这只是一个松散的公国联合政府,而不是现代意义上的现代民族国家。此时,“德国联邦政府的基本目标是消除现代以前的社会等级意识,克服原有帝国的领土分裂以及消除把所有人口纳入许多小公国的状况。” 以此将德国人民的一致与德意志民族国家的形成联系起来。1848年的民族资产阶级革命,进一步推动了德意志国家建立的进程。与西欧其他国家革命不同的是,在德国,1848年的政治革命不是一场能够打破旧秩序并建立民主的、市民的民族国家的反君主制群众运动,而主要是一场民族革命。其革命后的最大成果是,瓦解了德意志联邦,而成立了“德意志民族国家联合体”,此时,各公国的政治主权还是在很大程度上得以保留。“德意志民族国家联合体”仍没有实现把所有社会成员变成公民和建立一个统一的民族国家的目标。尽管如此,1849年帝国宪章还是包含了一个民主联邦制的民族国家要素。统一的德意志国家是由“铁血首相O.von俾斯麦”来完成的。他出任普鲁士首相以后,以德意志的统一为名限制社会自由,力图调和君权与资产阶级间的矛盾,并利用普鲁士的经济优势,发动一系列的统一版图的战争,于1864年击败丹麦,1866年击败奥地利,成立北德意志联邦。1870-1871年在普法战争中击败法国,兼并南德诸邦。1871年1月18日 ,普鲁士国王威廉一世在法国的凡尔赛宫加冕为德意志帝国皇帝,俾斯麦任首相。就这样,普鲁士通过王朝战争最终实现了德意志民族国家的统一。但就国家与民族的关系而言,“德意志帝国瓦解时,还没有像法兰西共和国那样的国家民族意识,这种意识或许能够提供从国家和宪法的意义上……解释德国发展命运的途径。人民的概念因而成为了‘一个政治概念’。1913年起,通过帝国国籍法,在种族文化上属于一个民族共同体的民族观念成功地被建立起来。该公民概念‘从民族的角度清晰地表述了帝国的发展,其种族意义上的要点直到1999年仍不过时。血统原则不排除经选择加入一个政治共同体的选择权,因为该法对入籍也作了宽松的规定。” 至此,现代意义上的德意志民族国家和德意志民族意识得以最终建立。

德国福利国家制度的发展,是战后外国移民迁移到德国的重要福利国家背景。在德国,福利制度的立法可以追溯到19世纪80年代的德意志帝国“铁血宰相”俾斯麦的“社会立法”。近代德国的统一促进了德意志帝国经济的迅速发展,尤其是工业的发展和现代化使产业工人的人数急剧增加,但他们生活贫困,一系列包括社会革命在内的社会问题由此产生。工人群众在某种程度上成为国家和社会制度的坚决反对者和社会主义运动的基本力量。为了维护德国的稳定和统一,俾斯麦政府一方面采取高压政策,颁布实施了“反社会民主党人法”,另一方面制定并实施了广泛的社会保险法(1883年的《疾病保险法》,1884年的《意外灾害保险法》,1889年的《残疾和老年保险法》等),以此想通过制定社会保险制度来削弱日益强大的工人运动,从而保持德国社会的稳定。俾斯麦有一句名言:一个希望得到养老金的人,一般不会好斗,而且易于管理。这正是他建立社会保险制度的真正动机。但客观上,这些社会保险的立法与实施,为现代社会福利制度在德国的建立与发展开了先河。俾斯麦的三大社会保险法即医疗保险、事故保险和养老金保险,都包含在德国以后所建立的福利国家体系之中,但其内容、范围和功能已经大为扩充和提高,赋予了全社会性和现代的特色。毫无疑问,德国完善的社会福利制度,也凝聚着在德国合法居住和工作的外国移民的血汗。他们与德国人民一道,为建设和完善德国的社会福利制度,做出了积极的贡献。当然,从俾斯麦时期以来的德国政府就曾给予合法居留的外国移民以社会福利的国民待遇 。这种情况一直到20世纪80年代以后,德国政府才以立法的形式,将外国移民纳入德国完善的社会福利体制之中,这构成了战后外国移民迁移到德国的重要福利国家背景。

冷战和后冷战时代国际大格局的变化,是战后外国移民迁移到德国的重要国际背景。从第二次世界大战结束到20世纪末、21世纪初,处于冷战前沿地带的德国的合法移民,经历了两个截然不同的移民国际背景:冷战时代和后冷战时代。从1945年二战结束到20世纪90年代的苏联东欧国家的巨变和两个德国的统一,这一时期被称为冷战时代。而这一时期迁移到德国的合法移民,被打上了冷战的深刻烙印。体现在如下三个方面:一是德国难民和德裔的回归,在一定的意义上也是基于以美国为首的西方阵营和以苏联为首的东方阵营双方协议的产物。包括德国在内的以美国为首的西方阵营,无论处于政治目的还是处于经济与社会重建的需要,也欢迎德国难民和德裔的回归。而以苏联为受的东方阵营,处于价值观和和国家安全的目的,也希望在东欧地区与苏联的德国难民和德裔离开东欧地区和苏联,回到德国。二是客籍工人的招募,体现着鲜明的冷战特色。表现在:西德政府多是与西欧国家或资本主义国家签署引进外国劳工的协议,而东德政府招募的外国劳工则是来源于社会主义国家。三是外国难民的甄别与认定,更是体现着冷战的特点。来源于社会主义国家的非法移民,在德国被毫无例外的作为政治难民予以接纳。20世纪90年代以后,世界进入了后冷战时代。伴随着冷战的结束,来源于原东欧社会主义国家和地区的非法移民申请难民身份,不再受到欢迎。一方面德国修订并趋紧了难民法,另一方面,将原东欧国家列为安全国家,不再受理上述国家的难民申请,从而限制难民的进入。同时,来源于东欧国家和地区的德裔移民的回归,成为德国政府所面临的主要社会问题。大量德裔移民的进入,迫使德国政府一方面加紧修改注重血统原则的国籍法,另一方面,对合法进入德国的德裔移民进行配额限制。显然,冷战时代的特色逐渐被后冷战时代的鲜明特征所取代。

二、战后德国合法移民的三种基本类型及移民进程

依据移民类型学的分类,战后德国的合法移民大体上可分为“公民:即属于德意志民族的被驱逐者和德裔;国家劳务市场之于所谓的‘客籍工人’;符合德国庇护法的外国难民”三大类 。从是否进行全面的社会融合的角度来看,德意志难民、被驱逐者和德裔的移民具有特别重要的意义。

1.德意志难民、被驱逐者和德裔的移民的回迁

二战后的德意志难民、被驱逐者和德裔的移民,大体上可以分类两类:一类是自然迁移到东欧、东南欧和苏联的德国人,另一类则是二战时纳粹德国在东欧地区建立的“德国人移民(殖民)区”时迁移到移民区的德国人。德国著名的移民研究专家Klaus J.Bade教授在其著作《Normalfall Migration》中曾对上述两类德国移民、并最终成为德意志难民、被驱逐者和德裔移民的数量给予了概括和总结。他指出:在第三帝国的东部省份以及与德国相邻的东欧、中东欧和东南欧的广大地区,生活着1800万“帝国的德国人”和“人民德国人”。所谓帝国的德国人是指原居住在德国本土(战后部分领土划归东欧国家和西欧国家)上的德国人,而“人民的德国人”是指德国纳粹当局移民到东欧地区建立“德国移民(殖民)区”的德国人。1944年8月,当苏联红军进军东欧取得节节胜利,红军的进攻到达德国的东普鲁士边境的时候,“其中大约有1400万德国人在战争结束前的时期里逃亡西方或者是在战后被驱逐和流亡到西方。到1950年,来自东部地区的这两类德国的难民逃到西方的数量,清楚地展现在人们的面前:总数有1250万德国人,从第三帝国的东部地区的居民区和移居到波兰、苏联等地区的‘德国移民(殖民)区’,被驱逐和流亡到了联邦德国和民主德国。另外,大约有50万德国难民由于多种原因仍然居住和生活在奥地利和其他国家。”

从1945年到1948年,德意志难民、被驱逐者和德裔的移民向德国的迁移,是由盟军占领当局所决定和执行的。盟军当局最初支持东欧地区的政府和人民排斥德国人,主要是为了防止在新成立的中东欧国家中强有力的少数民族(德意志民族)的形成。直到1947/48年,针对德国人的驱逐行动停止政策执行以后,德意志难民、被驱逐者和德裔的移民从东欧向联邦德国的移民也没有停止。但和盟军进行的移民(驱逐)不同,这时的移民是联邦德国和东方阵营相关国家间订立的双边条约和政府间安排的产物。德意志难民、被驱逐者和德裔的移民从苏联向德国的迁移,从一开始就困难重重。其主要原因是,一是冷战国际格局的形成,苏联将这部分德国人作为与德国和以美国为首的西方阵营打交道的牵制手段。二是“不同的国籍标准(领土与民族)造成了两国的基本争议。双方都把在苏联的德意志人看作本国国民。联邦德国从传统上认为同一民族属于同一国家,将在外国的德意志人看作本国潜在公民(种族原则—译者注),苏联则指出同属一个社会主义国家,在俄国的德意志人是苏联公民(领土原则—译者注)。不同的国籍认同标准使这些人成为两国争夺的目标,也造成他们在1945年后从苏联迁出情况的变化。围绕德意志人的迁出问题,两国展开了持续而艰难的政治谈判。” 这一问题一直持续到80年代末到冷战结束。

20世纪80年代中期以后,苏联对东欧国家的控制减弱,东欧国家和前苏联都面临着新国家建立带来的众多问题,不同民族间的冲突问题卷土重来。“特别是在前苏联内部,除了民族冲突,还有民族分离带来的有着内外边界的新的‘民族领土单位’。这些转变带来了原有管理形式的瓦解。随着迁徙自由政策的引进,移民状况发生了根本转变。苏联分解成若干‘封闭的’单一民族国家,宣称全民一致的苏联时期的国民原则也就失去了意义,而种族原则成为主要原则。于是,从前只允许少量移民迁移的情况也就发生了根本改变。1988年以后从前苏联及其解体后的国家中迁出的移民越来越多,民族分化不仅在法律上和政治上得到了许可,而且有时甚至是具有强制性的。” 这从苏联、东欧地区迁回德国的下列移民数量可以清楚地印证这一点。1987年是78488人,1988年是202673人,1989年是377,036人,1990年是397,073人,1991年是221,924人 。

移民状况的上述改观,可从民族国家的建立和种族自我认同的历史背景来解释。对德裔的迁出采取种族标准,这标志着独联体(CIS)国家认同的民族国家标准的态度从一个社会主义的超民族国家转变成了单一民族国家。之后,在政治上就越来越能够接受在其境内的德意志少数民族将自己(首先)看作德裔而不是苏维埃公民的认识,于是,他们的迁移要求也就成为合法的行为了。由于这种转变,冷战期间关于国民归属的社会主义国家与民族观念之争削弱了,而德国国籍法中的血统原则,更强化了东欧德裔人回归德国的强烈愿望,这就使东欧地区的越来越多的德意志人最终回到了德国。为此,联邦德国试图通过关于移民及申请形式的行政规则来管理和限制德裔移民。

2.招募雇佣的“客籍工人”的进入

如果说,理解德裔移民的迁移要置于德国和东欧国家建立的背景以及冷战格局的形成,那么,从20世纪50年代中期到70年代初招募的“客籍工人”,则是由与战后德国社会发展的“经济奇迹”相关的全民福利国家的劳工市场政策所引发的。在这段经济持续高速增长的时期,德国本国的劳动力无法满足社会经济发展对劳动力的基本需求,特别是在50年代中期东欧地区德意志难民、被驱逐者和德裔居民的移民行动几乎终止以后,这种劳动力不足的状况逐渐凸现出来。从1953年起,农场主和部分矿业企业就开始要求招募外国工人。“在1955年就有25%的企业缺乏劳动力,到1959年缺少劳动力的企业的数量超过了50%。在这种情况下,联邦政府、联邦劳动局、企业联合会和工会都注意到,本国的劳动力无论如何,都无法满足工商企业界对劳动力的巨大需求。因此,招募外国工人就业成为一个应有的出路和解决办法,尽管他们对这一问题的估计不同。” 于是,德国政府又重新启用了战前招收客籍工人作为调控国内劳动力市场供求关系的政策。1955年,德国和意大利签订了第一个关于招募外国劳工的协议。60年代,又和西班牙、希腊、土耳其、葡萄牙、突尼斯、摩洛哥和南斯拉夫等国签订了系列招募劳工的协议。通过这些协议,德国劳动部门得以从这些国家招募外国工人的数量达到了1400万人。其中大约有1100万人,在工作期满后,依据协议规定回到了其来源国 。

德国政府招募外国劳工的移民政策,是有一个政治上普遍认同的“国民优先”原则作为前提条件和指导方针的。那就是,只有在本国实现充分就业的情况下才能招收客籍工人。这一原则是由外事警察和劳动管理部门执行的。要求到联邦德国工作的外国人必须同时获得工作许可和居住许可。只有在德国本国人没有或不愿意从事的工作才允许招募的外国劳工来做。居住许可由外交部来颁发,并且只适用于特定时间和特定区域。外交部假如拒绝颁布许可或不予延期也无须给出具体的理由。工作许可和居住许可都是联邦德国组织管理招募劳工移民的技术手段。“1973年的石油危机是西欧移民历史上的一个重要的转折点。但在此之前,有的西欧国家已经针对外国劳工的增多和日益成为社会问题的移民问题,给予了限制和终止。1973年以后,所有的西欧国家都终止了外国劳工的招募政策。瑞士于1970年、瑞典于1972年,随后德国于1973年和法国和比利时、荷兰、卢森堡于1974年,相继停止了招募外国劳工的政策。欧洲国家战后广泛招募外国移民的时代,终于画上了句号” 在招募外国劳动力政策终止以后,从70年代到80年代,德国政府又逐渐形成和实施了“固化外国人雇佣”的双管齐下的政策,即一方面是要促使在德国的外国劳工尽可能的返回本国,另一方面是加强对全家都在德国的外国移民的融合与同化。于是,70年代德国雇佣外国人的人数大幅减少。依据联邦德国统计局的统计数据,1972年外国劳工的数量是235.42万人,1973年是234.68万人,1975年是207.07万人,1984年则进一步下降到159.3万人 。而劳工移民的减少和外国工人雇佣数量的下降也因此被视为劳动力市场政策的成功和劳动管理部门的政绩。毫无疑问,这不是德国劳动力市场的正常波动,而是移民政策调整的结果。

联邦德国停止外国劳工的招募政策、实施“固化外国人雇佣”政策是有法律依据的。此前,联邦德国通过了一部法律,“启用了在福利国家中极为重要的两项传统,一是德意志帝国时期对外国人的专权,该传统通过《外国人法》在法律上固定下来;二是魏玛共和国时期形成的福利国家的劳动规章。” 但前者由于受到涉及到对外国劳工的专制行为而未最终实施,而后者,即将劳工移民纳入强制福利保障,则意味着他们也有享受公共服务的法定权利。其决定影响之一就是使得外国人在德国的“居民地位”逐渐得到加强。

从德国移民政策的历史进程来看,整个80年代可以看作是德国政府以革新和务实的方式将劳工移民纳入福利国家的时期。不仅外国人的存在逐渐成为日常生活的诸多领域的普遍现象,而且外国移民也享有同样的福利国家社会保障的权利。但这一权利与国籍、民族相对无关,这主要是由德国政府通过建立“外籍居民”的过渡身份来实现的。

3.符合德国庇护法的外国难民

对外国难民进行庇护的法律,主要基于德国的《庇护法》和1951年《日内瓦难民国际公约》。德国《庇护法》存在于《德国基本法》第16条中。这项法律在1949年被确认为一项具有宪法和法律保障的普遍的主观性权利。在经历纳粹法西斯主义的独裁统治之后,德国社会各阶层在道德上取得了共识,普遍认为难民有避难的权利。同时也主张,新建的德国应该是对全世界自由和开放的。德国庇护法的发展历史本身就经历了一个从政治到法律的转变过程,这表现在给予庇护的依据从个人要求难民地位的权利,逐渐转变为行政性的要求庇护的法律,批准庇护的决定性标准也相应地从相信对迫害的主观恐惧转变到了客观的“出逃环境”。除了德国基本法第16条以外,联邦德国还签署了《日内瓦难民国际公约》,该公约于1951年被联合国难民委员会确认为难民待遇的国际法基础。但和德国庇护法不同,该项公约没有界定个人对国家的权利,而是界定为“自由和生命在其本国受到威胁”的个人被驱逐时要求得到保护的权利。相比之下,德国制定的庇护法比国际法的规定更加明确。从1945年到1973年,每年有数千主要来自东欧国家的移民取得了难民身份和居留许可,并合法在德国居留。

除了以上两部法律以外,在冷战时期,冷战的思维对接受来自东欧和其他社会主义国家的寻求难民身份的移民,也起了非常重要的作用。冷战期间,西欧国家接受东欧国家的难民得到西欧国家的普遍认可,处于冷战前沿的德国更是接受东欧国家难民的急先锋。由于受冷战政治思维的影响,在德国一直到70年代中期,有不少来自东欧国家和其他社会主义国家的寻求难民身份的移民,都是作为政治难民给予接纳的。实际上,在这些移民中,有许多人并不满足德国庇护法的条件,但冷战的思维依然驱使德国政府以政治难民的形式接纳了这些非政治难民。

20世纪80年代,是德国移民历史上的重要转折点。一方面,难民的来源地和数量已发生了变化。从来源地上看,来源于非欧洲国家,特别是非洲和亚洲等国家的难民的比例在上升。从数量上看,申请难民身份的数量也在攀升。另一方面,在德国国内,针对难民申请者和庇护请求权的滥用的政治指责越来越多。难民越来越被指责为“伪寻求庇护者”或者经济难民。因此,社会大众要求政府对他们不予庇护。此后,德国政府逐渐收紧了难民庇护法。通过一系列立法和行政改革、特别是1982年的庇护程序法修正案使庇护的裁判权利和1965年的外国人法最终分离开来,庇护法中关于出逃原因的主观标准逐渐转变。基本法第16条对“受到政治迫害的个人有要求庇护的权利”没有进一步的说明。和日内瓦难民国际公约中对难民的界定不同,个人“主观上”受到国家的迫害越来越成为批准庇护的决定性标准。随着要求申请难民身份的个人数量的增加,相关行政程序本身也越来越重要。给予庇护越来越依赖于这些程序,于是,分别化的申请和批准程序也逐渐建立起来。同时,对庇护的通常标准也得以确定,例如,到底怎样才算政治迫害?这样,法律通过可述和可控的申请和决定程序,来调控庇护者的数量和批准被庇护(难民)的数量。由于发生了这种变化,到20世纪80年代中期,在德国申请难民身份的数量开始减少,于是,德国政界在庇护权问题上的激烈争论逐渐销声匿迹。

从80年代末到1993年,大量难民潮水般地涌入德国,迫使德国修改庇护法。这一时期,由于原苏联对原东欧社会主义国家控制的松懈和随后的苏联解体、冷战结束,正如上文所述,对公民权利、国籍权和民族、种族认同标准的变化,原东欧国家和新出现的独联体民族国家由于民族问题而冲突不断,由此造成了跨越边境的难民潮。于是,涌入西欧的新一轮难民潮首先进入冷战时期的前沿国家——德国。再加上德国宽松的避难与庇护法律,1992年进入西欧的76万难民中,有约2/3即43.8万人 ,在德国申请难民庇护。在这种背景下,关于难民问题和庇护权利问题的争论再度尖锐和政治化,迫使德国政府于1993年对关于庇护的宪法性法规进行全面修改。由此出台了新的庇护法——《庇护妥协法》。该法不仅明确了难民要求庇护的具体标准,而且界定了“安全第三国”的名单。而依据新法,从所谓“安全第三国”进入联邦德国的人都不能要求庇护,而这些国家包括德国的所有邻国。这样,出逃路径取代出逃原因成为决定性的标准。由此,德国政府通过控制入境的方式将东欧和独联体国家的大量申请难民身份的移民,排斥在德国的国门之外。1993年以后在德国要求庇护者的数量迅速下降,稳定在每年约10-15万人的水平。2000年以后,稳定在10万人以内。到2003年,甚至下降到不足7万人 。

三、战后德国政府对合法移民的社会融合政策

战后德国政府对这三类合法移民采取了不同的社会融合政策。对德国难民、被驱逐者和德裔移民采取了促进全面融合的福利国家政策,对劳工移民及其家庭成员采取了部分的社会融合政策,对寻求政治避难(庇护)者采取防止社会融合的政策。社会融合政策主要体现在移民准入、居住、国籍和福利政策等方面。

对德国难民、被驱逐者和德裔的全面社会融合政策。当第二次世界大战的硝烟刚刚散尽,德国大地上还是一片废墟的时候,接踵而至的便是数以百万计的德国难民、被驱逐者和德裔移民。他们面对的是被严重破坏的德国社会。但即使在居住状况、生活状况、劳动力市场状况那样糟糕的情况下,新建的联邦德国依然将他们的接纳与安置作为政府的中心政治目标。

进入20世纪50年代以后,德国从如下几个方面,强化了对德国难民、被驱逐者和德裔移民的社会融合。一方面,从德国难民、被驱逐者和德裔移民的角度来看,他们在东欧受到的经济和政治歧视,使得这些人形成了作为少数民族存在的认识,这大大增进了他们要“做生活在德国的德意志人”的强烈愿望。1958年,“德国被驱逐者联盟”成立,他们要求维护自身的基本权利,融入德国社会 。而德国难民、被驱逐者和德裔移民是实现社会融合的主体,因此,他们融合的这种强烈愿望对他们实现社会融合无疑有着积极的推动作用。另一方面,德国政府从社会经济多个领域,将福利国家的政策惠及德国移民,无论是战后强制迁移的德国难民和被驱逐者,还是通过双边协议于1950年后自愿返回德国的德裔,德国政府都采取了诸多特殊措施,来促进他们的社会融合。1953年通过了“联邦被驱逐者和难民法”(BVFG),强调迁移权是以公民权为基础的基本权利,而且还规定了给予救助的不同社会措施。为了把所有的德裔移民群体吸收到联邦德国中,联邦政府还制定了关于偿债和增加同化机会的社会措施。50年代,联邦德国制定了关于使被驱逐者和难民与其他国民在法律和社会上地位平等化和促进其经济上融合的法律框架,该政策的目标就是把德意志移民的融合及其法律地位的提高作为福利国家的“国家任务”。这些社会和经济上的支持措施使他们的融合很少遇到困难。其结果是多数被驱逐者可以实现充分就业,他们在60年代中期便成功地融入了德国主流社会。

20世纪80年代末期,伴随着东欧国家的政治转型而出现的大量德裔移民进入联邦德国,加剧了德国劳动力市场供求关系失衡的状况,失业人员大量出现。于是,人们对之前实施的融合政策与措施,普遍认为是他们拥有了超出当地人的特权。这导致了联邦政府对德裔的融合方案及其对福利国家的法定权利的逐渐削减。随着关于德裔移民融合的《特别法》的制定,基本的物质支持措施也有所减少。特别是90年代德国统一以后,日益庞大的失业人群和相应的社会问题的出现,减少了一小部分德裔人口的社会融合机会。但总起来说,绝大多数的德国难民、被驱逐者和德裔移民都已成功地融入了德国社会。

福利国家对劳工移民及其家庭成员的部分融合政策。 与德国难民、被驱逐者和德裔移民在德国被视为德意志民族不可缺少的一部分,因而实行全面的融合政策不同的是,招募的“客籍工人”一开始就只是劳动力市场政策的结果,他们并不是德国常驻人口的一部分。因此,在20世纪70年代以前德国对他们没有社会融合的具体措施。在20世纪50、60年代开始招募外籍劳工的时候,“客籍工人”几乎全部住在工作场所附近的旅馆里,而且在工作期满后必须回国。在这种情况下,他们与德国主流社会鲜有交往。但到70年代,随着获得长期居留的外籍劳工及其后来的家庭团聚者的日益增多,在联邦德国“关心外国人”的体制下,具有社团功能的外国移民组织得以广泛建立起来,除了经济的、政治的和宗教的组织形式外,移民的文化休闲和自助协会也被看作是另外一种基本社会组织形式。尽管他们在努力保持着移民的民族和文化特征,但也在不自觉地开始了在德国社会融合的过程。所不同的是,由于德国政府仍然视他们为暂时生活的“外国人”,因此,对他们并没有社会层面上的融合举措。

70年代中期、特别是80年代以后,伴随着停止招募、促进定居、强化融合政策的实施,一方面,他们已经被视为“德国人口中被认可的永久组成部分”而获得永久的居留许可。另一方面,他们在教育和福利政策两大领域,开始了社会融合的进程。就教育而言,外籍劳工的子女已经纳入了德国的国民教育体系之中。就享受的社会福利而言,尽管他们绝大部分人没有德国国籍,但80年代开始的居民地位平等化以及惠及外国移民及其子女的福利政策的实施,使这些外籍劳工及其子女逐渐融入德国社会之中。这具体体现在如下两个方面,一是作为德国常驻人口的一部分和德国劳动力市场的重要组成部分,他们的社会就业得到了一定程度的保证,从而使其收入迅速增加。二是他们的居住状况迅速改善。据外国移民组织提供的数据,“到1994年,90%以上的常驻外来人口都住上了租来的房屋或公寓(占86.2%)或拥有了自己的住所(占4.5%)” 。

20世纪90年代德国统一以后,伴随着来自东欧国家回迁移民的大量涌入和德国经济的萎靡不振,接纳德裔移民及其社会融合、重建德国东部经济成为德国政府的首要任务,于是,外籍劳工及其子女的社会融合进程遭遇了停滞,突出表现在:强调血统的德国主流社会在对待外籍劳工及其子女的问题上,更多时候采取了“民族标准”,并越来越把他们看作是“外族人”。于是,在就业问题上,他们缺少公平的竞争机会,再加上移民自身所受的教育水平不高,由此导致了外籍移民较高的失业率。显然,福利国家对劳工移民及其家庭成员的社会融合之路依然漫长。

对寻求避难(庇护)者 的防止融合政策。对难民采取防止社会融合的政策主要体现在如下四个方面:一是从1982年实施的难民基本生存的物质生活保障,由过去的现金发放转变为物资供应的优先选择。这就有计划地阻止了难民的自立和价格因素造成的浪费,使得难民的情况完全处于政府的控制之中,再加上复杂的庇护程序,实际上把寻求庇护的每个人都隔离起来。1993年的寻求庇护者福利法则更进一步孤立了难民的社会地位,该法确立了寻求庇护者的特殊地位,使他们不再适用联邦社会救助法律。该法以实物供应代替现金支付为基本原则而不是优先选择,为防止寻求庇护者融入社会提供了法律基础。二是对寻求避难(庇护)者的严格集中居住政策,使寻求避难(庇护)者融入德国的可能微乎其微。以前,对寻求避难(庇护)者的居住补助是以现金补贴的方式,但1982年的新政策以后,寻求避难(庇护)者被集中在难民接纳中心,从而失去了融入德国社会的可能。三是寻求避难(庇护)者的福利国家的权利被剥夺。1993年的寻求庇护者福利法规定,在他们的庇护请求得到法院许可之前,他们不能主张福利国家的任何权利。同时,对寻求庇护者的救助也不附有任何社会融合措施,四是寻求避难(庇护)者在申请庇护期间的工作权利被取消。也就是说,寻求避难(庇护)者在被正式接纳为难民之前,没有寻求工作的权利。

上述政策被看作是联邦德国政府出于80年代初对于滥用庇护请求权的强烈怀疑与激烈争论而采取的威慑政策。且不论这种政治性的理解是否正确,但客观上这些政策造成了对寻求避难(庇护)者的生活机会的全面限制,导致了寻求庇护者的社会组织状况和融入当地社会的境况不断恶化。“寻求庇护者已经处于弱势的法律地位再加上边缘化的社会地位,使他们没有任何机会独立组织自己的生活” 。德国防止寻求避难(庇护)者的社会融合政策获得了政治上的成功。此后,德国各政党和社会朝野再也没有因为难民问题而激烈争论。尽管有的学者认为,1992年在德国申请避难者人数的激烈增加,只是突发的、短暂的特殊现象,此后即出现明显下降。对此,德国政府的政策虽有影响,但不能将政策归为根本原因。但毫无疑问,1993年趋紧的《庇护妥协法》的出台,迫使越来越多的意欲到德国申请避难的外国人,到难民法实施条件较为宽松的其他西欧国家(如英国)申请庇护,这正是到德国寻求避难(庇护)者的数量大幅下降、而其他西欧国家申请难民人数增加的主要原因之一。

注释:

Michael Bommes, Stephen Castles and Catherine Wihtol de Wenden, Migration and Social Change in Australia, France and Germany, Universitätsverlag Rasch, Osnabrück, 2000. P.76.

Michael Bommes, Stephen Castles and Catherine Wihtol de Wenden, Migration and Social Change in Australia, France and Germany, Universitätsverlag Rasch, Osnabrück, 2000.P.78.

参见宋全成:《欧洲移民研究:20世纪的欧洲移民进程与欧洲移民问题化》,山东大学出版社,2007年,第290页。

Michael Bommes, Stephen Castles and Catherine Wihtol de Wenden, Migration and Social Change in Australia, France and Germany, Universitätsverlag Rasch, Osnabrück, 2000.P.75.

Klaus J Bade, Jochen Oltmer, Normalfall Migration.Bonifatius Druck Buch Verlage.2002.S.52-53.

Michael Bommes, Stephen Castles and Catherine Wihtol de Wenden, Migration and Social Change in Australia, France and Germany, Universitätsverlag Rasch, Osnabrück, 2000. P.85.

Michael Bommes, Stephen Castles and Catherine Wihtol de Wenden, Migration and Social Change in Australia, France and Germany, Universitätsverlag Rasch, Osnabrück, 2000.P.86.

Gerhard Reichling, Die deutschen Vertriebenen in Zahlen. Teil 1. Umsiedler, Verschleppte,Vertriebene, Aussiedler 1940–1985, Bonn 1995, p. 41f.; Dieter Blaschke, Aussiedler–Eine Problemskizze aus der Sicht der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, in: Arbeit und Sozialpolitik, 1989, no. 8/9, pp. 238–245, p. 238; Info-Dienst Deutsche Aussiedler,ed. Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen, 1996, no. 75, pp. 1–38, here p. 3.

Klaus J Bade,Jochen Oltmer,Normalfall Migration.Bonifatius Druck Buch Verlage.2002.S.70-71.

Klaus J. Bade. Drehscheibe Deutscland: Wanderungen in Geschichte und Gegenwarte. Deutschland, Frankfurt: Frankfurter Societaets-Druckrei GmbH.2000.12.

Klaus J.Bade,Europa in Bewegung,Migration vom spaeten 18.Jahrhundert bis zur Gegenwart. Muenchen: Verlage,C.H.Beck,2002.S.319-320.

Michael Bommes, Von ›Gastarbeitern‹ zu Einwanderern. Arbeitsmigration in Niedersachsen,in: Klaus J. Bade (ed.), Fremde im Land (IMIS-Schriften, Bd. 3), Osnabrück 1997,pp. 249–323, here p. 316.

Michael Bommes, Stephen Castles and Catherine Wihtol de Wenden, Migration and Social Change in Australia, France and Germany, Universitätsverlag Rasch, Osnabrück, 2000. P.90.

Regina Heine, Ein Grundrecht wird verwaltet, in: Bewährungsprobe für ein Grundrecht, ed. Amnesty International, Baden-Baden 1978, pp. 407–504, here p. 408; Datenreport 1997, ed. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 1997, p. 43.

http://www.Bundesarmt fuer Migration und Fluechtlinge.de/Statistik-Asyl/Die Entwicklung der Asylantragszahlen seit 1985.html.

Nina Werkhäuser,被驱逐者联盟成立50周年 http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2844872,00.html

See the report of the Federal Commisioner for Foreigners, Bericht über die Lage der Ausländer in der BRD, ed. Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Ausländer, Bonn 1995, p. 18f.

Michael Bommes, Stephen Castles and Catherine Wihtol de Wenden, Migration and Social Change in Australia, France and Germany, Universitätsverlag Rasch, Osnabrück, 2000. pp.99-100.

衷心感谢:

中国人民大学欧洲研究中心主任、联合国大学区域一体化研究所 宋新宁教授,他为我提供了参加中国、比利时、德国联合申请的国际合作研究项目“欧洲应用社会政策研究”的机会。也十分感谢德国明斯特大学泰因哈德教授,他邀请我参与了研究项目“德国移民问题与社会融合”,并最终完成了上述论文。

(初稿于2007年5月完成于中国人民大学,修订稿2007年12月完成于德国 明斯特大学)

|